Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE Wie Künstliche Intelligenz die Bildungsbranche transformieren kann

Die Entwicklung von LLMs (Large Language Models) wie GPT sowie deren Implementierungen haben nicht nur einen Einfluss auf die klassische Arbeitswelt, sondern legen auch den Grundstein für eine Bildungsrevolution.

Bildungssituation in Deutschland

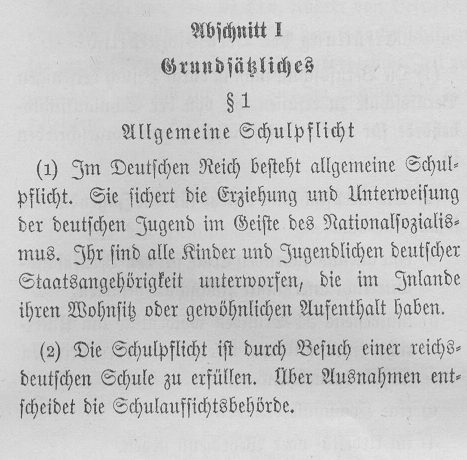

Im öffentlichen Bildungssystem in Deutschland ist Einzelunterricht spätestens seit der Einführung des Reichsschulgesetzes 1938 im Normalfall nicht mehr vorgesehen. Heutzutage wird der Unterricht im Rahmen einer gesetzlichen Schulpflicht in mehr oder weniger großen Klassenverbänden durchgeführt. Individualisierte Bildung ist ein Luxus, der selbst in reichen Industrienationen eine Ausnahme darstellt: Außerhalb der Schule, im privaten Umfeld, sind (meist kostspielige) Einzelunterrichte gerne gesehen – sei es für Sprachen oder Nachhilfe. Dabei bietet der strikt individualisierte Unterricht einige Vorteile.

Eine intensive Betreuung und individuelle Förderung der SuS (Schüler und Schülerinnen) stellt das optimale Szenario für den Bildungserfolg dar. Gezielt können Schwächen bearbeitet und Stärken der SuS gefördert werden, was sowohl aufgrund standardisierter Lehrwerke als auch unterschiedlicher Leistungsniveaus innerhalb eines Klassenverbandes im normalen Bildungsalltag praktisch unmöglich ist. Darüber hinaus profitieren Lehrkräfte von einer ruhigeren und entspannteren Arbeitsatmosphäre. Wenn doch alle Beteiligten am Ende gewinnen, liegt die Frage nahe, warum das System an dieser Stelle nicht umgebaut werden sollte?

Eine Änderung der deutschen Gesetzeslage in der Form, den Privat- bzw. Einzelunterricht zu ermöglichen, mündet zwangsläufig in einem Teufelskreis: Viele Lehrkräfte würden sich auf lukrative Einzelangebote von Privatleuten stürzen und auf diese Weise den Lehrermangel an staatlichen Schulen und damit einhergehende Probleme multiplizieren. Die wenigen im öffentlichen System verbliebenen Lehrkräfte würden dann mit jedem Tag der heillosen Überforderung weiter an Motivation verlieren, auf dem sinkenden Schiff des öffentlichen Bildungssektors zu verweilen. Es braucht einen Mittelweg, öffentliche Bildung zu individualisieren und dabei das System zum Wohle benachteiligter Schichten aufrechtzuerhalten.

Der aktuelle Kompromissversuch lautet: Binnendifferenzierung. Das Ideal des binnendifferenzierten Unterrichts, der die einzelnen Potenziale der SuS berücksichtigt, scheitert häufig an der traurigen Realität: Mangel an technischer Ausstattung und Lehrkräften sind bereits bekannter Alltag an deutschen Schulen. Trotz aller Versprechungen gilt das offene Geheimnis: Während des klassischen Unterrichts profitiert in der Regel der durchschnittliche Schüler am meisten; starke Schüler hingegen spüren eine Unterforderung; die schwächeren werden abgehängt und verlieren den Anschluss. Wie so oft in der Menschheitsgeschichte verspricht ein Werkzeug, eine Technologie, hier Abhilfe zu schaffen.

LLMs in der öffentlichen Diskussion

Ein implementiertes LLM ist ein „vielversprechendes“ Tool, die benannten Unzulänglichkeiten des Bildungsalltags abzumildern. Die neuen Sprachmodelle, wie beispielsweise GPT4, sind in der Lage, selbst auf komplexe Anfragen zu antworten und dementsprechend eine menschenähnliche Kommunikation mit dem Gegenüber zu führen. „Menschenähnlich“ und nicht „menschlich“ deshalb, weil Sprachmodelle auf rein statistischen Grundlagen arbeiten, weder für den Menschen wesentlichen Bewusstsein noch Leiblichkeit besitzen (Ich gebe zu, dass letzte Anmerkung keine Tatsache, sondern eine Position innerhalb eines philosophischen Diskurses darstellt). Funktional gesehen eignen sich Sprachmodelle trotz ihres mangelnden Menschseins dennoch ausgesprochen gut dafür, bildungsrelevante und pädagogische Kommunikation zu führen.

Exkurs: LLMs und GPT

GPT (Generative Pre-trained Transformer) und LLMs (Language Models) sind eng miteinander verbunden und teilen eine grundlegende Verbindung in Bezug auf ihre Funktionsweise und Anwendungsbereiche.

LLMs, zu denen auch GPT gehört, sind Modelle, die darauf trainiert sind, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Sie basieren auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerkarchitekturen wie der Transformer-Architektur, die eine effektive Verarbeitung von Text ermöglicht. Durch umfangreiches Training mit großen Textdatensätzen erlangen LLMs ein umfassendes Verständnis der Sprache und können dann verwendet werden, um Aufgaben wie Textgenerierung, maschinelle Übersetzung, Fragenbeantwortung und vieles mehr zu bewältigen.

GPT ist ein spezifisches LLM, das von OpenAI entwickelt wurde. Es wurde mit enormen Mengen an Textdaten trainiert und stellt das bisher größte verfügbare Modell dar. GPT-4 beispielsweise verfügt über 100 Billionen Parameter, was ihm bemerkenswerte Sprachfähigkeiten verleiht.

Dass Technologie die Bildungsalltag revolutionieren kann, hat bereits Einzug in den öffentlichen Diskurs gefunden. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang Doris Wessels, die als Leiterin des Kompetenzzentrums „Schreiben lehren und lernen mit Künstlicher Intelligenz – Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft“ bereits mit ihrer Präsentation bei der Bildungsministerkonferenz Anfang 2023 in Berlin für Aufsehen gesorgt hat. Für sie ist klar, dass sich die Rolle von Lehrenden in Zukunft einem drastischen Wandel unterliegen wird:

„Die Rolle der Lehrenden wird sich ändern. Sie fungieren eher als

Coaches, die eine Orientierung geben, über Tool-Kompetenz verfügen und

für die Lernenden geeignete Lernsettings schaffen, die gleichermaßen

digitale Lernformen wie auch den persönlichen Austausch berücksichtigen.

Auf diese Entwicklungen müsse man sich einstellen – und die Lehrkräfte

entsprechend vorbereiten.“

Festzuhalten ist: Menschliche Lehrkräfte werden zumindest in naher Zukunft nicht obsolet werden. Sie dürften sich jedoch, falls es zu einer Bildungsrevolution durch AI kommt, mit entsprechenden Technologien weiter vertraut machen. So könnte ein der Lehrkraft zugängliches Dashboard der Überprüfung des Lernerfolges dienen und so individuelle Stärken und Schwächen der Klasse gesammelt werden. Das Leistungsniveau der Klasse in bestimmten Themenbereichen, welches vor allem durch Klausuren objektiv erfasst werden kann, wird nun in Echtzeit verfügbar gemacht. Diese gebündelten Informationen hätten in einem fortwährenden Feedback-Loop wieder einen Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts, mit dem Vorteil, dass über digitale Inhalte und damit einhergehende individuelle Förderung der Lernfortschritt insgesamt besser sein könnte. Digitalisierung ist allerdings ein Bereich, der bis heute in deutschen Schulen zu kurz kommt.

Nicht nur der öffentliche Bildungssektor ist von dem Potenzial der neuen Sprachmodelle angetan. Private Firmen, die dem Bildungsbereich zuzuordnen sind, beispielsweise der Sprachlerndienst Duolingo, ist bereits auf den Zug aufgesprungen.

Duolingo-Chef Klinton Bicknell äußert sich wie folgt zu der Implementierung des LLMs:

„This is a very helpful feature… we’re really pushing Duolingo closer to our ideal of being everyone’s personalized tutor in ways that we haven’t been able to do before – we’re very excited about how these features will help people’s language learning.“

„Das ist eine sehr hilfreiche Funktion… Wir bringen Duolingo wirklich näher an unser Ideal, der personalisierte Tutor für jeden zu sein, auf eine Weise, die wir zuvor nicht erreichen konnten – wir sind sehr aufgeregt darüber, wie diese Funktionen das Sprachenlernen der Menschen unterstützen werden.“

Es ist offensichtlich, dass sowohl private Firmen als auch der öffentliche Sektor ein großes Interesse gegenüber den neuen Sprachintelligenzen entwickelt haben, wenn auch erstere in der Umsetzung einen großen Schritt voraus sind.

Aber LLMs könnten nicht nur den Bildungsalltag in reichen Industrienationen bereichern oder das neuste Add-On eines Technikkonzerns darstellen. Spezifische Lerninhalte können in Regionen, in denen keine geeignetes Lehrpersonal vorhanden ist, in einem gewissen grundpädagogischen Rahmen näher gebracht werden. Somit wäre diese technische Revolution geeignet, um nach der Informationsrevolution durch das Internet Bildung weltweit verfügbar zu machen. Und auch Nischenthemen, die in den jeher veralteten Lehrplänen keinen Einzug gefunden haben, können zumindest im Privatgebrauch als Lerninhalt fungieren.

Neue Schulen – neue Universitäten?

Universitäten sind von einem technologiebedingten Umbruch nicht ausgenommen. Gerade hier gibt sich durch die verstärkte Autonomität und größeren Freiheiten gegenüber dem Schulbetrieb die Möglichkeit, Lehre neu zu gestalten. Lehrveranstaltungen können im sonst weitestgehend anonymen Universitätsalltag stärker auf den einzelnen Studierenden zugeschnitten werden. Auch die Notwendigkeit, Lernstoff nachzubereiten, kann über AI-Tools vereinfacht werden. Gleichzeitig treten neue Herausforderungen ans Tageslicht: Copyright bzw. die Plagiatsregelung muss angesichts künstlich generierter Medien neu verhandelt werden, Prüfungsleistungen wie Präsentationen sind mit wenigen Mausklicks erstellt. Auch das Bewertungssystem muss überdacht werden: Sind Leistungspunkte tatsächlich noch Leistungspunkte? Oder muss Bildung – nicht nur universitär – in Ziel und Bewertung komplett neu gedacht werden?

Bildungsrevolution heißt Umdenken

Wenn Algorithmen viel besser als Lehrkräfte überblicken können, wie der Lernfortschritt des einzelnen Schülers im Klassenverband zu bewerten ist, kann dies eine Chance sein, von einem leistungsbezogenen, preußisch gleichschaltenden Bildungsideal abzukommen. Jedes Kind zeigt im Verlaufe seiner Entwicklung persönliche Potenziale auf, die zu entfalten nur bedingt Ziel des aktuellen Bildungssystems sind. Hier sollten allerdings nicht Algorithmen die entscheidende Rolle spielen, sondern die Lehrpersonen aus Fleisch und Blut. Es ist sinnvoll, Technologie an den Stellen einzusetzen, wo sie für Lehrkräfte Räume und Energie freimachen können, wie beispielsweise bei repetitiven Aufgaben wie dem Abfragen von Vokabeln. Lehrkräfte werden zu Coaches, zu Vertrauenspersonen, zu Förderern. Weg von vorgegebenen Leistungsstandards, hin zu einem ganzheitlichem Bildungswesen, welches das individuelle Vermögen des Gegenübers erkennt und unter der Oberfläche schlummernde Fähigkeiten sichtbar macht. Bis zu diesem Punkt allerdings, muss erst eine Bereitschaft und eine Veränderungswille seitens politischer Entscheidungsträger bestehen, derartige sowie bereits bestehende „Digitalprojekte“ mit dem gleichen Impetus umzusetzen wie manche Wahlkampfkampagne.